Nel 2015 un biondo e americano filmaker di nome Kip Andersen viene abbandonato dalla sua società di produzione mentre gira le riprese del suo primo docufilm, Cowspiracy, incentrato sull’impatto climatico e ambientale dell’industria del cibo animale. Kip non si perde d’animo e va a caccia di un nuovo sponsor, e gli va bene, perché il nuovo sponsor arriva e si chiama Leonardo Di Caprio. Nel 2016 Cowspiracy esce nelle sale (adesso lo trovate su Netflix) e diventa in poco tempo uno dei più famosi manifesti sull’impatto ambientale della dieta onnivora (seguito nel 2021 dall’ancora più famoso Seaspiracy).

Io l’ho visto di recente, e mi ha infastidito dal secondo minuto in poi (il primo minuto sono i titoli di apertura). Il punto del documentario è che mangiare derivati animali sta creando una catastrofe ambientale e dovremmo tutti diventare vegani, o per lo meno vegetariani. Mi hanno mortificato i toni complottisti, mi ha dato fastidio la pretesa di trasformare una visione personale (condivisibile o meno) in una necessità globale, e ho sopportato male il fatto che ha fatto passare scienziati e associazioni ambientaliste come complottisti associati a una mafia internazionale che vede le multinazionali della carne e del latte controllare il mondo.

Sebbene il documentario mi sia andato indigesto, dopo averlo visto volevo per lo meno avere le idee chiare su cosa dicevano i numeri e gli studi ufficiali sulla questione. La domanda, quindi, è: qual è l’impatto ambientale della nostra dieta, e quali sono le sue conseguenze sul nostro domani?

Quello che ho scoperto è interessante. Se da un lato Kip aveva gonfiato i dati lasciandosi trasportare dal sentimento, dichiarando che il 51% delle emissioni antropogeniche è dovuto all’agricoltura animale (non è così, le fonti della FAO dichiarano il 13% Fonte:ONU, mentre altre fonti pubblicate in articoli peer-reviewed dichiarano tra il 26% Fonte:Poore e il 35% Fonte:Foley), è anche vero che la situazione non è rosea per gli onnivori (dei quali faccio parte).

Joseph Poore, del dipartimento di zoologia dell’università di Oxford, ha pubblicato su Science nel 2019 Fonte:Poore uno studio completo sull’impatto ambientale della nostra intera catena alimentare (7 pagine di articolo e 76 pagine di dati supplementari). Lo studio indica che la macchina agricola che sfama il mondo è responsabile del 32% dell’acidificazione dei suoli e del 78% dell’eutrofizzazione globale (che è quando il laghetto vicino a casa si riempie di alghe e ci trovate tutti i pesci a galleggiare a pancia all’aria). È anche responsabile dello sfruttamento intensivo del 43% delle terre emerse (esclusi deserti e ghiacciai) e ha il monopolio delle acque dolci, essendo che ne usa 2/3 per irrigare.

Poore analizza tutta una serie di indicatori ambientali (gas serra, acidificazione, eutrofizzazione, usufrutto dell’acqua dolce) e calcola l’impatto che hanno su questi fattori una serie di cibi che tradizionalmente finiscono sulla tavola del mondo occidentale. Prendiamo come esempio l’emissione di gas serra: è facile vedere come l’impatto delle verdure sull’emissione di gas serra non sia comparabile all’impatto dovuto all’allevamento e la produzione di prodotti animali.

Infografica interattiva ideata in collaborazione con Eleonora Cipolletta e realizzata da Andrea Cavazzuti.

Da un lato i dati di Poore mostrano che prodotti quali la carne, i crostacei e i formaggi producono emissioni più alte delle emissioni medie di tutti i prodotti di origine vegetale. Dall’altro indicano la presenza di prodotti animali a “basso impatto” (carne di pollo e di maiale) e una eterogeneità nella produzione.

I suoi dati infatti mostrano come l’impatto ambientale dovuto all’allevamento non è equidistribuito nel mondo. Ci sono metodi di allevamento e produzione che incidono marcatamente più di altri, per esempio la produzione di mangime concentrato per maiali e pollame, o la tecnica che allagare le risaie per coltivare il riso, piuttosto che le coltivazioni su terreni ricchi di materiale organico, o l’abuso di azoto (N) nei fertilizzanti.

Ma come fare per misure l’impatto ambientale di una azienda agricola e migliorare l’impronta ambientale di un prodotto alimentare? Jonathan Foley in un suo studio del 2011 Fonte:Foley tratteggia un compendio di innovazione agroecologica, nel quale descrive quattro strategie per raggiungere una trasformazione dell’agricoltura da ecologicamente insostenibile a ecologicamente tollerabile. Nel suo lavoro sottolinea come ci sono dei problemi di larga scala a monte, come l’espansione dell’agricoltura nelle zone tropicali, la resa troppo scarsa resa dell’agricoltura in zone quali l’Africa, l’America Latina e l’Est Europeo, e l’eccesso di fertilizzante, particolarmente comune in Cina, India del nord, America ed Europa occidentale. Fonte:Foley

La produzione però non è l’unica ad incidere sull’impatto ambientale del cibo. La parte di processo (macellatura per le carni, filtrazione per la birra, tostatura per il caffè), di distribuzione e di vendita hanno anch’esse un ruolo. Impacchettare un chilo di caffè ci costa in CO2 tanto quanto macellare mezzo chilo di carne bovina, e mantenere il tofu in frigo costa al supermercato più che tenere le uova sul bancone. La frutta sciroppata è più ecologica di quella fresca, perché crea meno rifiuto, e comprarsi un barile di birra in acciaio e tenerselo sul balcone è più ecologico di bere da delle bottiglie di vetro riciclabili (20 g di CO2 eq/l contro i 300-750 g di CO2 eq/l).

L’AGO DELLA BILANCIA

Le analisi del problema da un punto di vista climatico sono abbastanza drastiche: sfamare 7.6 miliardi di persone genera una degradazione progressiva del nostro ambiente, e un cambio di dieta orientata verso un regime vegetariano o vegano avrebbe in effetti dei benefici notevoli sul lato ambientale. Ciononostante, il problema del come e cosa mangiare è fondamentale per definizione, e tutt’altro che semplice da analizzare se visto sotto l’ottica di una sola variabile, o su scala temporale ridotta.

Una dieta vegana, per essere sostenibile, deve essere locale: ingredienti quali mango, avocado e bacche di goji importati nella Pianura Padana non sono da considerarsi climaticamente sostenibili. Altri prodotti che sono considerati la panacea della dieta vegana sono in realtà ad alto impatto, come le mandorle e gli anacardi, che richiedono acqua e pesticidi.

Poi c’è la questione delle calorie. Quattrocento grammi di piselli apportano lo stesso contenuto proteico di 400 grammi di formaggio, ma 400 g di piselli hanno un apporto calorico molto basso (7.2 kcal/g) rispetto al formaggio (27 kcal/g). In un articolo del 2014 Adam Drewnowski, Fonte:Drew, direttore del Nutritional Sciences Program presso l’università di Washington, sottolinea come in una valutazione ambientale sia necessario bilanciare l’impronta climatica con la capacità del cibo apportare un valore nutritivo sostanziale alla dieta.

Infine, c’è sempre la questione dei soldi. Uno studio recente di Sylvia Chungchunlam, Fonte:Chung, della Massey University in Nuova Zelanda, sottolinea come con i prezzi attuali una dieta puramente vegetariana o vegana non sia economicamente sostenibile per l’americano medio, e come una dieta di derivazione animale sia necessaria per apportare una nutrizione adeguata al minimo costo. Poore sostiene però che i prodotti animali non apportino tutte queste calorie (18% della dieta totale) e potrebbero essere sostituiti con cibi calorici di derivazione non-animale, come il pane, il riso e la polenta.

Insomma, la questione è complicata. Una conversione globale dell’intera dieta umana da onnivora a vegana non è realisticamente raggiungibile, così come non lo è una catena di produzione a zero sprechi, ma piccoli passi nella direzione giusta potrebbero fare la differenza fra cent’anni.

Poore propone un compromesso, ovvero una dieta “a basso impatto” che esclude i prodotti ad alto impatto ambientale quali carne di manzo, crostacei, formaggi e predilige prodotti quali pollame, maiale e pesce allevato, oltre che tutte le verdure, i carboidrati e le proteine di origine vegetale. La proposta include anche di introdurre delle etichette sui prodotti che informino il consumatore sull’impronta ambientale del prodotto che sta per consumare, per sensibilizzare la popolazione sull’origine di quello che sta per mangiare.

Quando ero bambina a scuola c’era l’ora di nutrizione, dove ti insegnavano che i broccoli erano buoni (anche se erano verdi) e non dovevamo mangiare troppa Nutella. Forse tra pochi anni nelle scuole insegneranno il costo ambientale del cibo, e come viene prodotto. In un mondo che crede ancora di potersi permettere gli all-you-can-eat o le catene di fast food che vendono 75 hamburger al secondo, non ci sembra un’idea così cattiva.

Il caso Italia

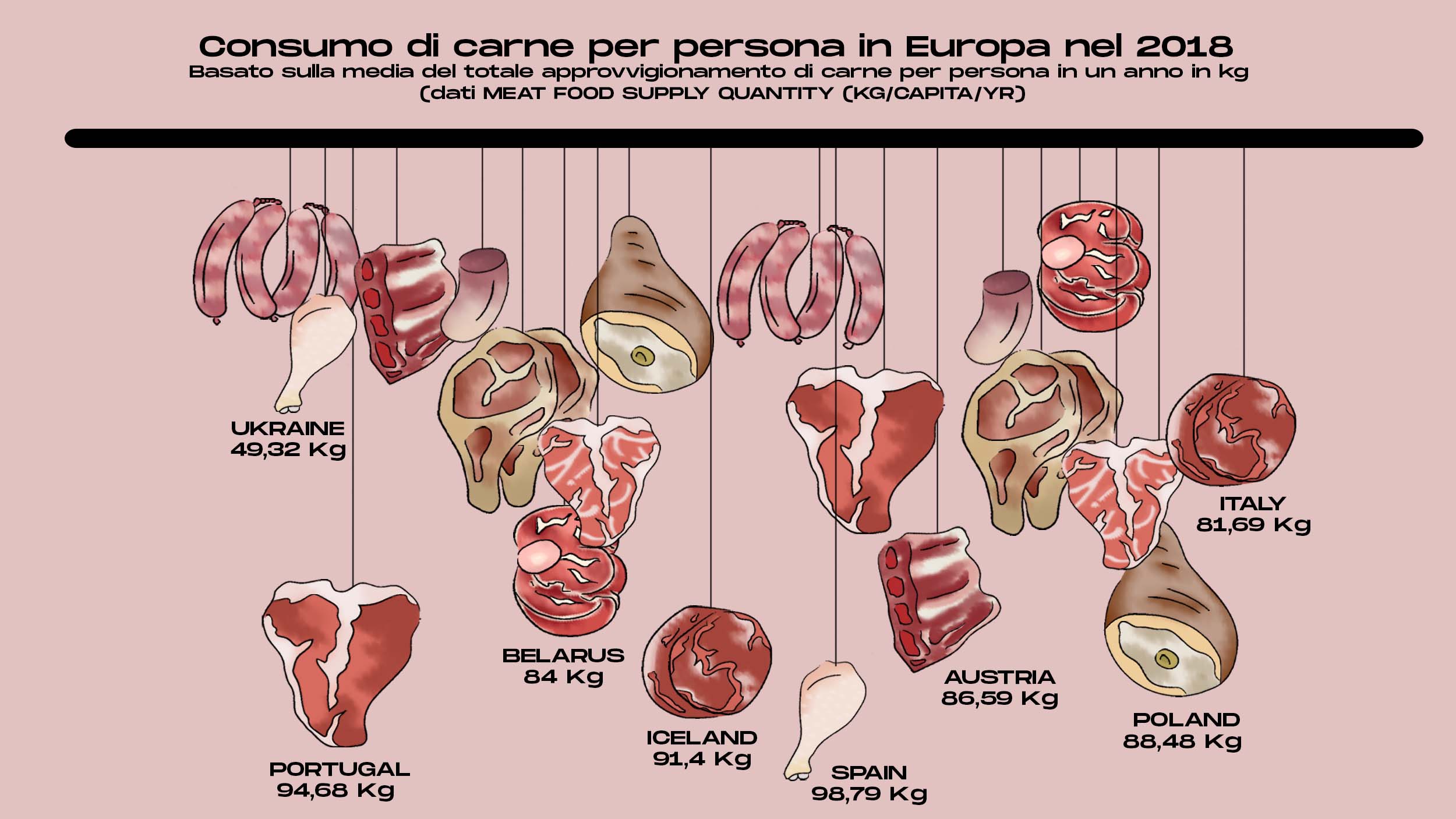

È facile quando si osservano i numeri di America e Australia (124 e 121 kg all’anno di carne per persona rispettivamente, contro gli 80 kg in Italia) Fonte:Ritchie, o la produzione di pollame in Cina (40 milioni di tonnellate di pollo all’anno, contro poco più di un milione dell’Italia) Fonte:Food pensare che il problema del consumo di carne non sia un problema nostro. Ma se da una parte è vero che il tasso di consumo di carne in Italia non è alto tanto quanto quello degli Stati Uniti, è anche vero che siamo lontani dall’essere sostenibili. Siamo infatti al decimo posto in Europa e al 27esimo al mondo per il consumo di carne a persona Fonte:Drew, e siamo tra i primi produttori in Europa di carne di maiale (1.48 milioni di tonnellate all’anno, contro le 900 mila tonnellate dell’Inghilterra).

Una modifica graduale delle nostre abitudini alimentari permetterebbe di ritornare alcune zone ora destinate al pascolo o al foraggio a foreste, che potrebbero rimuovere milioni di metri cubi di CO2 dall’atmosfera man mano che la vegetazione si ristabilisce e il carbonio nei suoli si ri-accumula. Infine, possiamo ritenere che non sia affar nostro, ma ricordiamoci che anche un impatto globale ha un prezzo globale. Ovvero anche noi, prima o poi, pagheremo le conseguenze di questo abuso ambientale. La deforestazione dell’Amazzonia in Brasile per far largo ai grandi pascoli, o l’allevamento intensivo di bovini in Australia, o i massicci campi di granoturco destinati al mangime negli Stati Uniti, vanno a creare un’impronta ambientale a livello globale che come tale va affrontata, e di questa globalità facciamo parte anche noi.